小さな銀の粒に宿る、カレン族の手しごと

前回に引き続き、カレン族の村で作られているカレンシルバーの手しごとをご紹介します。

今回訪れたのは、村の中に点在するいくつものビーズを作っている工房。

どの工房にも、その場所ならではの手しごとがありました。

それぞれの工房で作られているビーズは、

かたちも模様も少しずつ異なりますが、どの工房にも共通していたのは、今もなお、手作業でひとつずつ時間をかけて、根気強く、丁寧に仕上げられているということ。

今回は、そんなビーズが生まれる過程を村の風景や空気とともに、少しだけご紹介できたらと思います。

初めに訪れたのは、丸いビーズを作っていた工房。

作業は、銀を細かく切るところから始まります。

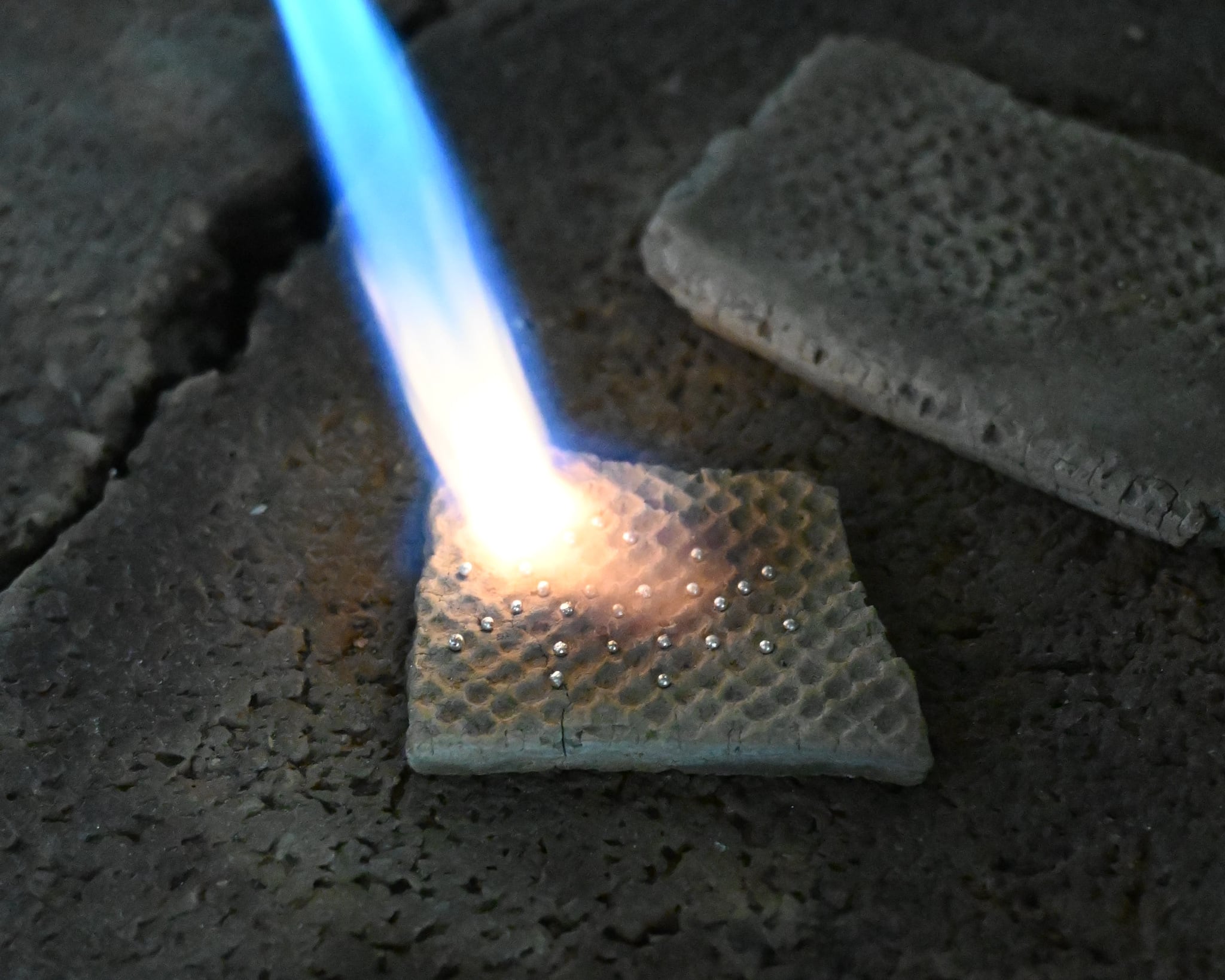

小さな破片をひとつひとつ火にかけ、丸く溶かしていく。

高温の炎の中である一定の温度に達すると、

銀が表情を変えはじめ、気がつけば丸くおさまっているその様子に、思わず見入ってしまいます。

そうしてできた小さな粒は、冷ましたあと、ひとつずつ手で穴を開けられていきます。

わずか数ミリの粒の中心に、まっすぐ貫くように。

先端の鋭い道具を使って、目と手の感覚だけを頼りに穴を通す作業は、想像以上に集中力と根気を必要とします。

しかも、アクセサリーをひとつ仕立てるには、こうした粒が何百個も必要になります。

ひと粒にかける手間と時間の重なりが、どれほどのものか。

その場にいて、初めてわかることがありました。

また別の工房で作られていたビーズは、また少し異なる工程をたどります。

はじめに、銀を薄くのばし、中が空洞の筒状にし、それを一定の長さで刃でカットしていきます。

小気味良い一定のリズムで刻まれていく四角くカットされた銀の粒たち。

同じ長さでひたすら手を動かしてカットしていく地道な作業です。

そこから、四隅をやすりでひとつずつ削り落としていきます。

角が落ち、すこし丸みを帯びた六角形のようなかたちになると、そこにやわらかさと品が宿ってくるのです。

私も実際に削る工程を体験させてもらいましたが、

小さな銀の塊を支えながら、目に見えない角を均一に落とすことの難しさ。

削りすぎても、削らなすぎても、美しくは仕上がらない。

ほんの一瞬で、職人の手の確かさが感じられました。

また別の工房では、刻印を施したビーズづくりが行われていました。

模様の入った金型を打ちつける前段階として、まずは細くのばした銀板のふちに、まるで準備運動のように等間隔の溝を打っていきます。

そのあと、刻印をひとつずつ、リズムよく、でも丁寧に打ち込んでいく。

一度打てば終わり──ではなく、板を回しながら何度も打ち重ねていきます。

そうして模様が刻まれた銀板は、等間隔に切られ、ようやく小さなひと粒の装飾ビーズとなります。

どれもほんの小さな粒ですが、その中には確かな技術と、繰り返しの積み重ねが込められています。

いろんな工房を回る中で、静かで根気のいる作業を積み重ねて生まれたビーズたちは、ただの装飾ではなく、人の手の記憶や時間の重みが宿った、小さな証のように見えました。

その小さな粒のひとつひとつの中に、美しさと尊さが息づき、たくさんの手と時間が宿っています。

今回、こちらの村で出会ったビーズとパーツから生まれたアクセサリーを、どうかゆっくりと手に取ってそのやさしい光を感じてみてください。