カレン族のお母さんたちの布しごと

先日、タイ北部にあるカレン族の村々をいくつか訪ねました。

その中のひとつ、昔ながらの布づくりを今も続けている村へ。

伝統的な昔ながらの布づくりは、

綿花を育て、繊維を取り出し、それを紡ぎ、藍や黒檀などの自然の染料で染め上げます。

今回、こちらの村では染めと織りについてお母さん達に教えていただきました。

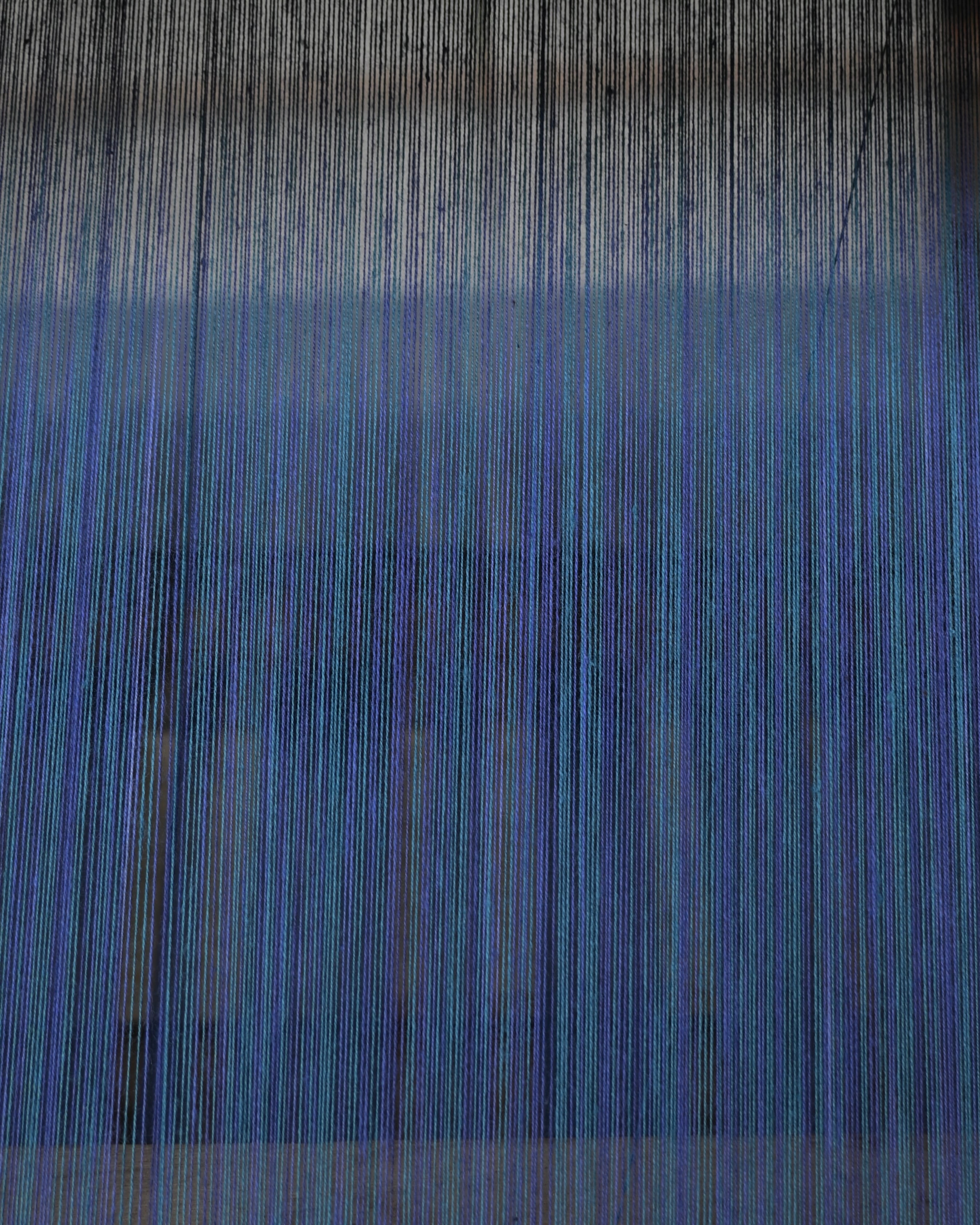

織りの最初の工程は、経糸(たていと)をかけることから。

こちらの村では、お米の研ぎ汁で糸に強度をもたせたものを使います。

日本の先染め(先に糸を染め、織る技法)でも、糸が切れにくいように経糸は糊を塗って固くなった状態のものを使用しています。

経糸は織物全体の柄の基準や構造を決める重要な要素で、張りの強さや糸の種類・密度によって、仕上がりの風合いが大きく変わってきます。

そこに緯糸(よこいと)を通しながら、布が織られていきます。

画像は、経糸をかけやすいように一度横に倒して一本一本糸をかけている様子。

日本でも機械であってもここだけは人の手による作業で、一般的な生地幅110cm程度の布を織るには、素材や糸の太さにもよりますが、2000本以上もの経糸が必要になります。

この村でも、一本一本、手で糸をかけていく姿がありました。

機械化が進んでも人の手が果たす役割は小さくなく、国を超えても変わらない共通の美しさがあります。

経糸が整ったら、革のベルトを腰に巻きつけて機を体に固定し、手に持った糸巻きから緯糸(よこいと)を少しずつ通していきます。

幅の基準は、細い竹の棒。布の目安となるそれに沿って、ひたすらに糸を上下させ、通していく。

簡単そうに見えますが、実際にやってみると、上下の切り替えや糸を張る力の加減など、覚えるだけでもひと苦労。

わずか数センチを織るだけでも、何度も何度も繰り返して、ようやく形になっていきます。

作業の合間にみんなでごはんを囲みながら、近ごろの暮らしの話をぽつぽつと。

どこの国も人が集まる時に話す会話は同じで、その穏やかな空気と笑い声に癒されました。

また、別の地域に暮らすカレン族の村を訪ねた時には、滞在中お世話になっていたお家に訪ねてきた、ご近所のおばあさんがお家に招いてくださり、糸の紡ぎ方を教えていただけることに。

おいでおいでと迎えてくれたお家でも、お母さん・お父さんたちが、暮らしの一部としてごく自然に何かしらのものづくりを行なっていました。

少し長くなりますが、日本の話を。

私たちの身の回りには沢山の布があります。

その中でも最も身近な天然素材”綿”

小さい頃にプランターに植えて、綿花を摘んだ思い出がある方や、お花屋さんに行けばドライフラワーになったものを買われた方もいらっしゃるかと思います。

そんな身近に感じる綿ですが、日本の自給率はほぼ0%

昔は日本のあちこちで綿花が育てられ木綿の衣服が作られていましたが、産業革命が起こった明治以降は、海外からの輸入が増え、戦後には国内の綿花栽培は衰退しました。

私の育った地域は、豊富な水資源があり日本一の先染め織物の工場を有する地域がすぐそばにあります。

日本一といえど、近年はより安価なものを求めて生地自体が海外から輸入されることが増え、国内産の生地は減少し続けています。そこに高齢化が進み、若手の後継者は少なく、苦しい状況に立たされています。

綿や生地に限りませんが、輸入に頼るということは、いつもレートに左右され、それがストップすると当たり前にあるものが私たちの生活から消えてしまうというリスクがあります。

そんな背景もあり、自分達の手の届く範囲で種子から綿花を育て、ものを作る。

いまもなお、村の家々で続いている光景がとても愛おしく感じられました。

私が村を訪ねた時は、ちょうどお母さんたちが綿花を摘んで乾燥させた後に糸を紡いでいました。

糸を紡ぐには、まず、綿花から種と綿を分ける作業から。

木製のローラーを手で回しながらすき間に綿花を少しずつ入れていくと、ローラーとローラーの隙間から弾かれた種が足元に落ちます。

分別された種と綿

その後、綿をほぐし、弓のような道具でさらに繊維をふんわりと解いていきます。

繊維がほぐれた綿はとても肌触りが良いです。

次は糸を紡ぎやすくするために、綿を棒状にする作業へ。

先ほど解した綿を、木の棒を手で転がしながら巻き付けて筒状に整えます。

ここまでの作業を終えると私たちにも馴染みのある糸を紡ぐ工程へ。

ご近所のお母さんたちと近くの昔ながらの暮らしを続ける村でも、糸の紡ぎ方を教えていただきました。

先ほどの筒状にまるめた綿から少しずつ綿の繊維を伸ばし、くるくると回しながら、糸へと紡いでいくのですが、これもまた思っているより難しく、糸の細さや均一さを保つには絶妙な力加減が必要でした。

こうしてできた糸は、最後に巻き取り、冒頭の村で行われていたように、染めて、織り、縫い、暮らしの中で使われる布や服になっていきます。

私たちの身のまわりにある布も、もともとはすべてこうした手しごとの延長線上にあります。

現代では、その背景にある手間や技術を感じる機会はなかなかありませんが、今回、村でその過程を見て、触れて、体験できたことは、忘れがたい時間となりました。

***

カレン族のお母さんたちの布しごと。

訪れた村で作られた布ものを今回ご紹介できることがとても嬉しいです。

涼やかな藍染めの色が印象的な布バッグや大判のクロス。

黒檀染めの布は、ニュアンスのあるやわらかな茶色で、落ち着いた雰囲気ながらどこか温もりも感じさせてくれます。

そして今回とてもご紹介したかったのが、細長い中綿入りの枕クッション。

取り外し可能なカバー付きで、お手入れも簡単。ソファやベッドまわりでも使いやすい形です。

首の悩みがずっとあった私にとって、「こんなのを探してた!」と思えるような枕です。

暑い夏にこそ取り入れていただきたい、天然素材の布ものたち。

村の空気と一緒に、そっとお届けできればうれしいです。